Düren 1942 - 1944

Im Jahre 1942 wurde ich in meiner Geburtsstadt Düren eingeschult. Unsere Familie – meine Eltern und meine Schwester Jenny – wohnten dort in der Gartenstraße Nr. 38. Mein Vater hatte 1932 im von seinen Eltern gemieteten Haus ein kleines Fahrrad- und Nähmaschinengeschäft gegründet. Nach wenigen Jahren bereits musste er es schließen, als er 1939 zum Militärdienst eingezogen wurde.

An meinem ersten Schultag konnte mich somit nur meine Mutter zur Schule begleiten. Von diesem, für ein Kind doch sehr bedeutsamen Tag, ist in meiner Erinnerung verblieben, dass auf dem Schulhof viele „ I-Dötzchen“ wie ich und wohl auch viele ältere Schüler versammelt waren, die irgendwelchen Reden zuzuhören hatten. Dabei mussten alle den rechten Arm zum „Hitlergruß“ erhoben halten, was mir mit zunehmender Dauer immer schwerer fiel – am Ende schaffte ich es nur noch mit der Hilfe meiner Mutter, die den Arm diskret abstützte – ein nicht erhobener Arm wäre als Protest gegen das Regime empfunden worden.

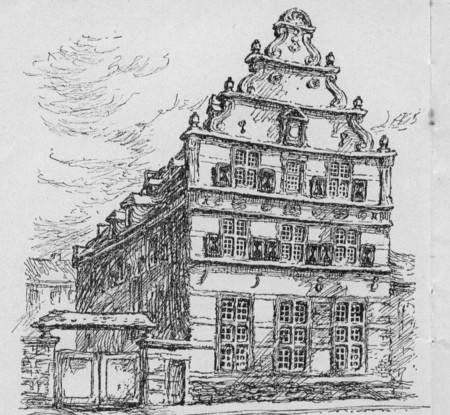

Das

Zuhause der Perscheids in Düren um 1939. Die totale

Zerstörung durch Bombenterror erfolgte

am 16. November

1944. Links Hans Perscheid auf dem Arm seines Vaters Wilhelm,

daneben seine

Mutter. Im Tiefparterre des stattlichen

Hauses war das Fahrradgeschäft von Wilhelm Perscheid

untergebracht. Links unten ist eines der Schaufenster zu

sehen.

Meine beiden ersten Schuljahre sind trotz kriegsbedingter Schwierigkeiten wohl weitgehend normal verlaufen, jedenfalls kann ich mich nicht mehr an größere Ausfallzeiten oder schulische Probleme erinnern. Allerdings wurde ich einmal für einige Zeit außer Gefecht gesetzt: Ein Mitschüler hatte mich in der Pause umgerannt, wobei mein rechtes Bein gebrochen war. Offenbar hatte kein Lehrer das richtig erkannt und einen Unfallwagen – falls es so etwas damals überhaupt gegeben hat – bestellt. Lediglich meine Mutter wurde benachrichtigt und kam mit dem Kinderwagen ! ! ! angefahren, mit dem sie mich zum Hausarzt transportierte – dort wurde ein Gipsverband angelegt. Die Fahrt mit dem Kinderwagen war mir Siebenjährigem ja so was von peinlich ! Nach sechs Wochen erst wurde der Gips wieder abgenommen und ich musste noch mal neu laufen lernen.

Viele Details aus dem Schulleben sind mir nicht mehr in Erinnerung verblieben, mehr jedoch die nächtlichen Umzüge in den Luftschutzkeller, die immer häufiger nötig wurden, je länger der Krieg dauerte. Tagsüber war es jedoch bis Anfang 1944 ziemlich ruhig in Düren und das Leben verlief relativ normal, wenngleich auch die meisten Männer eingezogen waren. Mein Vater war nicht zu den Frontsoldaten gekommen, sondern immer im Inland eingesetzt worden. Anfänglich war er auf einem Flugplatz bei Dessau stationiert. 1942 haben meine Mutter und ich ihn dort besucht. Die Bahnfahrt hin und zurück kam mir unheimlich lang vor. Wir haben auf einem Bauernhof in der Nähe übernachtet und ich habe dort zum erstenmal ein Schwein gesehen !

Seit 1943 war Vater in Bornheim bei Bonn stationiert. Hinter diesem Ort in Richtung Wesseling waren Abwehrstellungen der Flak aufgebaut, die von der Zentrale in der Bornheimer Burg aus mit Fahrrädern angefahren wurden. Sie waren zum Schutz der kriegswichtigen Benzinfabrik UK in Wesseling gedacht. Mein Vater war für die Wartung der Fahrräder verantwortlich und einer der wenigen, die während der Militärzeit im erlernten Beruf arbeiten konnten. Während Frontsoldaten, wenn sie Glück hatten, vielleicht mehr oder weniger kurzen Heimaturlaub bekamen, konnte mein Vater recht häufig an Wochenenden zu seiner Familie fahren – Bornheim war ca. 50 km von Düren entfernt. Oftmals brachte er dann ein Kommissbrot, ein Glas Honig oder gar mal ein Stück Wurst mit nach Hause. So etwas konnten wir damals gut gebrauchen, denn Lebensmittel wurden trotz Rationierung schon recht knapp.

Am meisten habe ich wohl von seinen Beziehungen in der Bornheimer Militärzeit profitiert. Einmal hatte er dort eine richtige Modell- Dampfmaschine ergattert und mir mitgebracht. Diese hatte er zuvor auf eine elektrische Beheizung umgebaut, denn Trockenspiritus ESBIT gab es natürlich nicht. Am Weihnachtsabend 1943 lag eine Rolle mit einer Schnur unter dem Tannenbaum, die zur Tür in den Flur führte. Ich musste die Schnur aufwickeln, die mich dann über 2 Treppen hoch zum Speicher führte. Dort stand etwas, was jedem Jungen das Herz höher schlagen lassen musste : „Ein 24 Zoll Jungenfahrrad“ !

Das Rad sah aus

wie neu, obwohl es in Wirklichkeit ein altes Teil gewesen war,

dass mein Vater in Bornheim neu lackiert und aufgemöbelt

hatte. Sogar Zierlinien waren vorhanden, die er mit dem

Schlepppinsel frei Hand gezogen hatte. Diese Fertigkeit war eine

Spezialität von ihm, die er richtig gut beherrschte. Später

hat er mir einmal erzählt, dass es vor dem Kriege gang und

gäbe war, eingetauschte gebrauchte Räder neu zu

lackieren und zu linieren.

Ein richtig neues Rad hätte

man während des Krieges auch für viel Geld nicht

bekommen können. Die für die Produktion von Fahrrädern

oder ähnlichen Luxusartikeln benötigten Rohmaterialien

wurden zur Herstellung von Kriegsgerät benötigt. So

konnte denn meine Schwester Jenny das kleine Kinderrädchen

übernehmen, auf dem ich bereits mit gut drei Jahren das

Radfahren erlernt hatte.

Einige Bilder sollen die Schönheit des alten Düren hier dokumentieren.

Annakirche

Bahnhof

um 1935

Am

ahle Disch

Dat

Kornhuus

Dat

Gewandhuus

In meiner Heimatstadt gab es unter anderem ein sehr schönes Stadt-Theater, in dem ich zwei- oder dreimal die Aufführung von Märchen miterlebte. Einmal war ich sehr enttäuscht – die in einem Stück mitwirkende Taube war nur aus Holz und wurde über ein hochhängendes Seil über die Bühne geführt. Ich hatte gedacht, im Theater sei alles echt ! Auch im Kino sind wir Kinder während der Schulzeit in Düren gewesen – der Rühmann Film „Quax der Bruchpilot“ und der heute noch bekannte Schlager „Heimat deine Sterne“ haben mich kleinen Jungen damals sehr beeindruckt.

Die Hauptkirche „ ST. ANNA „ in Düren war zugleich unsere Pfarrkirche, der wir angehörten. Mit ihrem Turm von immerhin 100 Metern Höhe war sie ein weithin sichtbares prächtiges Bauwerk. Ich habe dort noch meinen ersten Beichtunterricht erhalten und zum ersten Mal gebeichtet.

Meine Vorliebe für Kuchen und andere Süßigkeiten kam im Jahre 1944 noch einmal auf ihre Kosten – selten genug für damalige Zeiten. In einem kleinen Ort – Krauthausen bei Jülich (nicht zu verwechseln mit Krauthausen bei Düren) - fand eine Hochzeit statt. Die Schwester meiner Tante Sophie war die glückliche Braut. Dort auf dem Land hatten die Leute im Gegensatz zu uns Städtern einen Garten und etwas Kleinvieh. So gab es bei diesem Fest keinen Mangel und ich durfte Kuchen essen, soviel ich wollte. Schade, dass dieser schöne Festtag so schnell zu Ende ging. Ich habe gebettelt, am nächsten Tag noch mal hinzudürfen, aber meine Mutter hatte irgendwie keine Zeit. Ich habe dann erreicht, dass ich ganz alleine mit dem Zug noch mal hinfahren durfte – meine Mutter hat mich nur zum Dürener Bahnhof gebracht – ich war 8 Jahre alt.

Flucht aus Düren und Kriegsende in Bornheim

Im Spätsommer 1944 ergab sich für die Dürener Bevölkerung eine bedrohliche Lage. Es zeichnete sich ab, dass die alliierten Streitkräfte die Stadt in absehbarer Zeit einnehmen würden. Diese Situation hatte sich schon seit langem durch nächtliche Fliegerangriffe angekündigt. Viele Nächte hatten wir vorher bereits in unserem Keller zugebracht, diese Zeit zählt zu den schlimmsten Erinnerungen meiner Kindheit.

Viele Menschen hatten die Stadt bereits verlassen – durch Umzug oder auf eigene Faust. Einer solchen zwangsweisen Evakuierung seiner Familie ins Ungewisse wollte mein Vater zuvorkommen und hatte in Bornheim in unmittelbarer Nähe seines Arbeitsplatzes ein Quartier für uns beschafft – bei der Familie Lommerzheim, die im Torgebäude der Burg wohnte. Die Anlage gehörte einem Baron von Diergardt und war von den Nazis konfisziert worden. In den Ställen und Remisen war – wie schon erwähnt - eine Werkstatt der Flak eingerichtet – das schöne schlossartige Hauptgebäude wurde von den Befehlshabern bewohnt.

Den Transport mit einigen wenigen Habseligkeiten dorthin besorgte der beste Freund meines Vaters – Heinrich H., den wir Kinder „Onkel Heini“ nannten. Onkel Heini war ein hohes Tier in der Dürener Stadtverwaltung und als einer der wenigen wehrfähigen Bürger nicht zum Militär eingezogen worden. Er verfügte über gute Beziehungen und konnte sogar ein Auto organisieren, um meine Mutter, meine Schwester und mich nach Bornheim zu bringen. An die Fahrt im Morgengrauen und an das Auto, einen DKW Meisterklasse, kann ich mich noch erinnern. Unterwegs musste Onkel Heini nachtanken. Tankmöglichkeiten für Zivilisten gab es praktisch jedoch nicht. So bugsierte er den Wagen in einen Feldweg und füllte Sprit aus einem Vorratskanister nach – es musste ja nicht gleich jeder sehen, dass eigentlich für Hoheitszwecke bestimmter Sprit hier für zivile Zwecke missbraucht wurde. Kurze Zeit danach gelang es sogar noch, einige Möbel (Küchenschrank, Tisch, Stühle, Herd, Wäsche, Geschirr und sogar mein Fahrrad) nach Bornheim zu transportieren.

In der Umgebung unserer neuen Behelfswohnung gab es etliche gleichaltrige Kinder, die uns Neuankömmlinge natürlich zunächst einmal beargwöhnten und sicher auch hin und wieder gehänselt haben. Ein dazu passendes Einstiegserlebnis möchte ich kurz schildern: Mir wurde erzählt, dass man am helllichten Tage die Sterne am Himmel sehen könne. Dies wollte man mir „Ungläubigem“ doch jetzt sofort einmal beweisen. Alle Beteiligten mussten sich im Kreis aufstellen, an den Händen nehmen und intensiv zum Himmel schauen. Als es dann plötzlich an meinen Beinen feuchtwarm wurde, fiel der Groschen: Von mir unbemerkt hatte sich einer der „Kameraden“ hinter mich gestellt und mich angepinkelt – „Stäänezälle“ nannte man dieses Spiel.

Am 16. November 1944 trat ein für die Stadt Düren unerwartetes und in seinem Ausmaß nicht zu beschreibendes Unglück ein. Die Alliierten hatten ein Ultimatum für eine kampflose Übergabe der Stadt gestellt . Dieses Ultimatum ließ man verstreichen und so begann gegen 14 Uhr die Bombardierung der Stadt hauptsächlich mit Phosphor-Brandbomben. Der Angriff dauerte etwa eine halbe Stunde, bis der allergrößte Teil der Stadt in Flammen stand und die Gebäude einstürzten. Wer sich noch in der Stadt befand – die meisten waren ja ähnlich wie wir – schon vorher geflüchtet, hatte kaum eine Chance. Etwa 3000 Menschen sind bei diesem Desaster ums Leben gekommen. Etwas Vergleichbares hat es später nur noch in Dresden gegeben. Jedes mal, wenn man an diese Zeit zurückdenkt, kommt man ins Grübeln über die Unsinnigkeit von Kriegen. Besonders jetzt, wo der Irak-Krieg voll entbrannt ist, während ich diese Zeilen schreibe. Direkte Dürener Verwandte von uns sind zum Glück nicht betroffen worden, lediglich Tante Käthe musste um ihr Leben bangen, die beim Angriff im Büro in ihrer Firma in Düren-Nord war und im Luftschutzbunker davonkam. Schmerzlich für die Familie und auch für uns war jedoch der Tod von Vaters bestem Freund Heinrich H. (Onkel Heini) Seine Frau Elly (Tante Elly, wie auch meine Schwester und ich sie nannten) hat mit ihren Söhnen Günter und Walter monatelang die Trümmer des Gebäudes durchgraben, in dem er noch kurz vor dem Angriff von Augenzeugen gesehen worden war. Nichts von ihm ist je gefunden worden.

Schon vor unserem Umzug nach Bornheim war flächendeckend der Schulbetrieb eingestellt worden, wodurch ich ein ganzes Schuljahr „verlor“ – erst im Sommer 1945 ging es damit weiter.

Zwischenzeitlich war die Kriegsfront in die Nähe des Rheins gerückt. Die Flakstellung in Bornheim wurde aufgelöst und die Soldaten auf die andere Rheinseite in den Königsforst verlegt. Auch hier hat mein Vater – ähnlich wie in Bornheim – wieder Beziehungen zu Zivilpersonen geknüpft und uns über den Rhein holen lassen. In dem kleinen Ort Scheiderhöhe bei Lohmar wurden wir bei Frau Bauerfeind untergebracht, die drei kleine Kinder hatte und deren Mann ebenfalls zum Kriegsdienst eingezogen war.

Dort erlebten wir den Einmarsch der Amerikaner und die Besetzung des Ortes. Auch hier hatte es ein Ultimatum gegeben, aber der Ortsleiter hatte rechtzeitig die weiße Fahne als Zeichen der Kapitulation auf dem Kirchturm des Ortes hissen lassen. In dem einzigen Zimmer, das meiner Mutter, meiner Schwester und mir bei Frau Bauerfeind zur Verfügung stand, hingen auch Bilder von Hitler. Kurz vor dem Einmarsch der Soldaten hat meine Mutter diese Bilder aus den Rahmen entfernt und im Ofen verbrannt, was ich damals nicht sofort verstanden habe.

Das Haus, in dem wir wohnten, wurde wie alle anderen Häuser auch, von jeweils zwei Soldaten durchsucht. Mit vorgehaltenem Gewehr schauten die Soldaten in jedes Zimmer – sie vermuteten wohl immer noch zurückgebliebene deutsche Soldaten. Wir wussten es allerdings besser – schon lange vorher waren diese abgezogen. Die amerikanischen Soldaten blieben einige Zeit im Ort. Negative Erinnerungen an diese Leute sind nicht zurückgeblieben. Allerdings haben wir Kinder von ihnen auch keine Schokolade oder sonstigen Dinge bekommen, wie später von anderen zu hören war. Wahrscheinlich hatten sie zu diesem Zeitpunkt ja selbst nicht viel zu beißen.

Nachdem der Krieg nun vorbei war und damit auch die Angst vor Luftangriffen oder ähnlichem genommen war, sollte das Leben jetzt wieder normal weitergehen. Zunächst war da jedoch die große Ungewissheit: Wo ist unser Vater verblieben ? War er vielleicht in den letzten Tages des Krieges noch umgekommen oder vielleicht doch nur in Gefangenschaft geraten ? Keiner konnte uns das sagen, es gab ja nichts, was wieder richtig funktionierte. Wir hatten kein Radio und Zeitungen waren wohl auch noch Mangelware. Lebensmittel gab es – wie schon zu Kriegszeiten – nur bei Abgabe von Lebensmittelmarken - die reichten kaum zum Leben. Scheiderhöhe hatte zu dieser Zeit einen Lebensmittelladen, Brot gab es in einer Mühle, die vom Ort entfernt in einem waldigen Tal lag. Da meine Schwester noch zu klein war, oblag es mir alleine, dort das Brot zu holen. Dabei habe ich immer fürchterliche Ängste ausgestanden. Der einsame Weg zu der Mühle kam mir Stadtkind unheimlich vor. Dazu kam, dass man mir erzählt hatte, auf dem Waldweg tummelten sich hin und wieder Schlangen – ein unheimlicher Gedanke!

Luftaufnahme

der Alliierten vom 15.11.1944. Düren ist hier noch

weitgehend unzerstörten

Die

selbe Perspektive nur einige Tage nach dem Luftangriff vom

16.11.1944, als Düren innerhalb

von 36 Minuten starb

Ernest

Hemmingway, der Literatur-Nobelpreisträger und

Kriegsberichterstatter nannte Düren „... eine zur

Staub zermahlene Stadt ...“ . Zu erkennen auf diesem Foto

der Alliierten ist auch die Ruine der Annakirche.

Die

Perscheids retteten nur, was sie auf die Schnelle mit nach

Bornheim nehmen konnten

Bornheim – 1945 – 1950

Eine neue Bleibe in der Not

Im frühen Sommer 1945 ergab sich die Möglichkeit, mit einem Pferdefuhrwerk nach Bonn zu gelangen. Da wir ansonsten nicht viel zum Mitnehmen mehr besaßen, war der Entschluss schnell gefasst: Unsere wenigen Habseligkeiten zusammenpacken und nichts wie weg. Nachdem unsere Wohnung in Düren ja zerstört war, wollten wir auf alle Fälle wieder nach Bornheim zurück, wo wir vorher ganz ordentlich bei den „Lommerzheims“ untergebracht gewesen waren. In Scheiderhöhe konnte uns nichts mehr halten. Das Pferdefuhrwerk setzte uns in Bonn in der Nähe des „Ellerbahnhofs“ ab, von wo wir mit der völlig überfüllten Vorgebirgsbahn nach Bornheim fahren konnten. Zu unserer großen Enttäuschung war das Zimmer von Lommerzheims, wo wir vorher gewohnt hatten, von den „Amis“ für eigene Zwecke beschlagnahmt worden. Trotzdem wurden wir von der Familie aufgenommen, erhielten aber einige Zeit später von der Gemeindeverwaltung eine neue Unterkunft. Zwei Mansardenzimmer im dritten Stock eines Hauses an der Königstraße wurden unser Domizil für die nächsten fünf Jahre.

Die beiden Zimmerchen mit den schrägen Wänden waren wirklich winzig, in dem als Schlafzimmer genutzten Raum befand sich gar mittendrin noch ein Stützpfeiler. In dem aus Düren geretteten Ausziehtisch spielte sich alles ab. Er war Küchen-, Bügel-, Näh- und Spieltisch zugleich und wir beide, meine Schwester und ich, machten die Hausaufgaben daran. Samstags wurde gebadet – in der Küche in einer Zinkwanne. Warmes Wasser dazu wurde auf dem Küchenherd zubereitet. Der zu kurze Kamin unserer Dachkammerwohnung hatte einen schlechten Zug und sorgte oftmals für eine stundenlang verräucherte Küche. Im Schlafzimmer standen zwei Betten, von denen meine Eltern und wir Geschwister uns je eines teilten. Heute hätte ich den Mut, meine Eltern zu fragen – wenn sie noch leben würden – wie sie damals denn die schönste Beschäftigung abgewickelt haben.

Nebenan auf dem Speicher ließ der Hausbesitzer – der Architekt Offermann – ein Klo und einen Wasserhahn installieren. Der Speicher war zugleich Trockenraum für die anderen Mieter des Hauses. Es war nicht besonders angenehm, wenn diese mit ihrer Wäsche ankamen, während jemand von uns auf dem Klo saß. Das zum Kochen oder Waschen benötigte Wasser zapften wir aus besagtem Wasserhahn, unter dem sich kein Abflussbecken befand – das Abwasser schütteten wir ins Klo. Im Sommer gab es in Bornheim regelmäßig Probleme mit dem Wasserdruck – das Wasser tröpfelte dann zeitweise nur ganz langsam aus dem Hahn, kam mitunter dann aber ganz plötzlich wieder mit voller Stärke hervorgeschossen. Oftmals wurden wir Kinder zum Wasserholen geschickt, was ja lange dauern konnte. Zur Unterbrechung der langweiligen Angelegenheit bin ich dann manchmal im Hause herumgelaufen und erst wiedergekommen, als der Eimer schon überlief. Einmal hat es dabei fast eine Überschwemmung in der darunter liegenden Wohnung gegeben, jedenfalls war die Zimmerdecke dort klatschnaß.

Überleben in der Sunde Null

Im Zusammenhang mit dem Klo erinnere ich mich noch an eine Begebenheit, die allen Beteiligten sehr peinlich gewesen ist: Da man (außer den offiziellen Zuteilungen auf Karte) mit der Reichsmark kaum etwas kaufen konnte – sie war einfach nichts wert – brauchte man irgendwelche anderen „Zahlungsmittel“. Beliebt war Schnaps, den man relativ leicht selbst herstellen (brennen) konnte, was jedoch streng verboten war. Nun hatte mein Vater ein Stück passendes Kupferrohr aufgetrieben und aus dieser eine Kühlschlange gebogen. In einen Einmachkessel wurde die sogenannte Maische gefüllt, der sodann mit dem Deckel fest verschlossen werden musste. Die Betonung liegt auf „fest verschlossen“ ! Ein Ende der Kühlschlange war in den Deckel eingelötet worden – die Kühlschlange wurde dann noch durch ein anderes Gefäß mit kaltem Wasser geleitet, bevor am anderen Ende das Destillat auslaufen konnte. Besagtes Klo war auf einem Holzpodest montiert, unter welchem die Kühlschlange nach Gebrauch versteckt wurde. Man konnte vor Hausdurchsuchungen nie sicher sein und eine entdeckte Brennanlage wäre teuer geworden. Der erste Brennversuch nun fand auf dem Küchenherd der unter uns wohnenden Familien A. und D. statt, wobei das peinliche Malheur passierte: Obwohl der Deckel des Einmachkessels nach Ansicht der „Brennkünstler“ ausreichend gesichert war, löste er sich und flog mitsamt der schwarzen und klebrigen Maische gegen die Decke. Anschließend soll eine Totalrenovierung der Küche nötig gewesen sein, wie später erzählt wurde – es sollte wohl niemand von dem Vorfall erfahren. Gleichwohl wurde erfolgreich weitergebrannt, nachdem mein Vater drei schraubzwingenähnliche Klemmen zur Verspannung des Deckels gebastelt hatte.

Im Erdgeschoss wohnte eine Familie P. mit mehreren Kindern – Herr P. war Lehrer an der Volksschule. Im Zusammenhang mit dem Namen P. ist mir noch eine Anekdote in Erinnerung geblieben, die ebenfalls ein Licht auf damalige Verhältnisse wirft. Im Rahmen einer Sonderaktion gab es mal für jeden Bürger Bezugscheine für jeweils 50 Gramm Kakao. Der damals einzige Lebensmittelladen in Bornheim hatte nun den Kakao schon vorverpackt. Damals wurde die Verpackung mit gewogen und da der clevere Laden ausgerechnet die größten und schwersten dicken braunen Tüten dazu benutzt hatte, blieb am Ende von den zustehenden 50 Gramm nicht mehr allzu viel übrig. Frau P. nun hatte eines ihrer Kinder mit den Bezugsscheinen losgeschickt in der Annahme, sie bekäme eine Tüte mit 300 Gramm Kakao. Tatsächlich kam das Kind mit 6 Tüten zu jeweils 50 Gramm zurück. Frau P. hat alle Tüten geleert und beim Nachwiegen festgestellt, dass ein ganz erheblicher Schwund zu beklagen war. Auf ihren heftigen Protest hin sind die Leute in dem Laden ganz klein geworden und Frau P. hat ihre vollen 300 Gramm Kakao bekommen.

Nach diesem chronologischen Vorgriff wieder zurück zum Sommer 1945 : Unser Vater war wieder aufgetaucht und unsere Erleichterung kann man sich vorstellen. Seine Einheit hatte sich rechtzeitig ergeben und war von den Amerikanern gefangengenommen worden. Mit vielen anderen war er in ein Lager bei Remagen oberhalb von Bonn eingeliefert worden. Das Lager bestand aus einem riesigen umzäunten Platz, wo es außer einigen Nottoiletten keinerlei Gebäude und noch nicht einmal Zelte und nur unzureichend Decken gab. Dort mussten die Gefangenen unter freiem Himmel vegetieren und wurden völlig unzureichend mit Nahrung versorgt. Sechs Wochen hatte er dort verbringen müssen. Wir kannten ihn kaum wieder, als er in Bornheim ankam – unrasiert und zum Skelett abgemagert. Zum Glück bekam er ziemlich schnell eine Arbeit angeboten. Die zuvor von der Flak genutzte Werkstatt in der Bornheimer Burg war von der englischen Besatzung übernommen worden und die konnten meinen Vater gebrauchen. Leider wurde sie bald wieder aufgelöst .

Mein Vater bewarb sich bei der UK in Wesseling um Arbeit. Die volle Bezeichnung der Firma lautete: „Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff Aktiengesellschaft“. Meine spätere Frau hat auch ein paar Jahre in diesem Werk gearbeitet und musste jeden Brief mit dieser voll ausgeschriebenen Firmenbezeichnung abschließen, worüber sie heute noch flucht – mechanische Schreibmaschinen hatten noch keinen Speicher für solche immer wiederkehrenden Floskeln.

Mein Vater bekam eine Stelle in der Werkstatt für „Mess- und Regelmechanik“. Den gut 10 km langen Weg von Bornheim nach Wesseling zur UK konnte mein Vater nur mit dem Fahrrad zurücklegen. Damals wie heute gab es keine Busverbindung zwischen den beiden Orten und mit der Bahn ist es auch heute noch sehr umständlich. Man musste mit der Vorgebirgsbahn bis Bonn fahren und dort in die Rheinuferbahn (heutige Linie 16) umsteigen. Die heutige Landstraße L 192 war damals ein nur bei gutem Wetter befahrbarer Feldweg. Bei schlechtem Wetter fuhr Vater eine andere Strecke: Über die Landstraße nach Hersel am Rhein und von dort über die Autobahn (heutige A 555) ! ! ! nach Wesseling. Dies wurde seinerzeit toleriert – es gab ja auch noch kaum Autoverkehr so kurz nach dem Krieg. Mit dem Geld, das Vater verdiente, konnten so gerade eben Miete, Strom, Kohlen und Lebensmittel, die es nur auf Lebensmittelkarte gab, bezahlt werden. Das war aber zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Wollte man ein Pfund Brot mehr kaufen, als einem zugeteilt war, musste man ein vielfaches des regulären „Reichsmark“-Betrages hinblättern – das war für uns unmöglich.

Nun waren die Bewohner von Bornheim zum großen Teil Kleinbauern. Sie mussten ihre Erzeugnisse – die auf dem fruchtbaren Lößboden des Vorgebirges hervorragend gedeihen – offiziell restlos abliefern. De facto aber hatten sie immer Kontingente in der Hinterhand, die sie nur für einen vielfachen Geldbetrag – wie erwähnt – oder aber im Tausch gegen andere Dinge abgaben. Dazu hatten sie reichlich Gelegenheit, denn die Städter kamen in Scharen aufs Land geströmt und tauschten wertvolle Kleidungsstücke, Teppiche, Schmuck usw. gegen diese Devotionalien. Wenn sie Pech hatten, gerieten sie dann bei der Heimfahrt in der Bahn in polizeiliche Kontrollen und bekamen alles wieder abgenommen.

Mein schönes Fahrrad von Weihnachten 1943 und meine Dampfmaschine musste mein Vater damals auch gegen Lebensmittel eintauschen, als unsere Not groß war und wir wirklich halb am Verhungern waren. In diesem Zusammenhang muss ich noch mit einer weiteren Begebenheit die kuriosen Zustände von damals schildern: Am Vorgebirge wurden kaum Kartoffeln angebaut, dafür war der gute Lößboden zu schade. Eher konnte man dagegen an Salat gelangen. Nicht weit entfernt, jedoch in der amerikanischen Besatzungszone , die bei Remagen anfing, waren die Verhältnisse genau umgekehrt. Mein Vater ist mehrmals – so wie das auch viele andere taten –mit einem Rucksack voll Salat dorthin gefahren und hat diesen gegen Kartoffeln getauscht. Einmal ist er bei der Rückkehr aus der amerikanischen in unsere britische Zone auch erwischt worden und war seine Kartoffeln los.

Da vielen Bornheimern bekannt war, dass wir bei dem Fliegerangriff in Düren alles verloren hatten, hat manch einer doch ab und zu sein gutes Herz walten lassen und uns etwas zugesteckt – besonders wenn wir Kinder kamen und um ein Ei, etwas Gemüse oder Obst gebettelt haben. An Karfreitag und Karsamstag war man mit Eiern besonders spendabel, wenn wir Kinder mit unseren Holzklappern durch die Straßen zogen, um die Glocken zu ersetzen, die nach Rom geflogen waren.

Das Fest der Ersten Heiligen Kommunion und andere Notlösungen

Nachdem im Sommer 1945 die Schule wieder begonnen hatte, stand für das kommende Jahr ein Familienfest an : Ich sollte zur 1. heiligen Kommunion gehen. Für Ur-Bornheimer kaum ein Problem, für uns ein großes. Meine Eltern wollten doch auch für mich ein schönes Fest ausrichten, aber sie wussten nicht, was sie auf den Tisch stellen sollten. Nun gab es am Vorgebirge den Brauch, dass immer zwei Kommunionkinder zu einem Paar zusammengefasst wurden mit dem Hintergrund, dass sich auch die Familien dabei näherkommen sollten. Der mir „zugeteilte“ Junge hieß Konrad N. und hatte gut situierte Eltern. Die haben uns wohl etwas unter die Arme gegriffen und so konnte meine Mutter tatsächlich eine richtige Buttercreme-Torte auf den Tisch stellen. Da wir ja in Bornheim weder Verwandte noch nähere Bekannte hatten, war nur meine Oma zu Besuch und so ist wohl auch noch ein zweites und drittes Stück des leckeren Kuchens für mich abgefallen, den ich seit der Hochzeit in Krauthausen so vermisst hatte. Zunächst aber hatte ja die eigentliche Handlung in der Kirche im Vordergrund gestanden – ich hatte zum erstenmal den „Leib des Herrn“ empfangen dürfen, für mich ein bis heute mystisches und unvergessenes Ereignis. Vielleicht spielte dabei auch mein Alter eine Rolle, denn ich war mit gut 10 Jahren deutlich älter als heutige Erstkommunikanten. Natürlich hatte ich mich darüber hinaus auch auf evtl. Geschenke gefreut und sicher auch die eine oder andere zeitentsprechende Kleinigkeit bekommen, an die ich mich aber nicht mehr erinnere.

Immerhin hatten wir am Kommunionabend wieder Licht im Zimmer. Für die zuvor ausgefallene Glühbirne gab es keinen Ersatz zu kaufen. Bei der UK hatte mein Vater sein Leid geschildert und da man dort auch keine normalen 220 Volt Birnen hatte, wurden ihm 2 Birnen a 110 Volt zugeschustert. Diese Birnen mussten immer gleichzeitig brennen, wozu 2 Fassungen entsprechend verkabelt werden mussten –Hintereinanderschaltung nennen die Elektriker so was. Waren diese Birnen noch halbwegs legal in Vaters Besitz gelangt, so wurde damals in solch großen Werken viele Sachen ganz einfach entwendet. In diesem Zusammenhang bringe ich jetzt eine kleine Anekdote, mit der ich bei entsprechendem Publikum immer ein verständnisvolles Schmunzeln ernte: Kurz vor Feierabend versammelten sich die Arbeiter einer Abteilung bei der Stechuhr , die sie dann Punkt 17.00 Uhr abstempelten. Einer aus der Gruppe meines Vaters – das kölsche Original H.S soll dabei einmal folgenden Satz losgelassen haben: „ Leck misch en de Täsch – hück han ich üvverhaup noch nix jeklaut !“ Das Wohlwollen für solche Aktionen in Notzeiten geht ja noch halbwegs in Ordnung. Umso erstaunter war ich, als mir vor kurzem der Meister der KFZ-Werkstatt über 50 Jahre nach diesem Vorfall erzählte, dass sich daran nicht viel geändert habe. Als Beispiel führte er an, dass an Betriebsfahrzeugen häufig frisch erneuerte Teile wie Batterien oder Reifen wieder gegen alte „umgetauscht“ würden, nachdem sie außerhalb des Werkes eingesetzt waren.

Sicher haben wir uns auch an den nächsten Tagen noch etwas mehr als sonst genehmigen können, aber bald war wieder der alte Zustand „Schmalhans Küchenmeister“ eingetreten. So gingen denn meine Schwester und ich nach der Schule zu umliegenden Getreidefeldern und lasen Ähren auf. Im Herbst, wenn die Kartoffeln und Rüben geerntet waren, gruben mein Vater und ich auf den Felder nach übriggebliebenen Kartoffel- und Zucker-Rübenresten. Aus den Rübenresten haben wir Rübenkraut zubereitet von einem Wohlgeschmack, der in meiner Erinnerung alles heutige übertraf. Aber nicht nur bei Nahrungsmitteln, sondern auch bei allen anderen Dingen des täglichen Bedarfs gab es Probleme – bei Kleidung und Schuhen zum Beispiel. Aus alten Stoffresten, Decken usw. wurden Kleidungsstücke und sogar ganze Mäntel geschneidert, wobei uns Mutters Schwestern Cilly und Trautchen halfen – sie waren gelernte Schneiderinnen. Für uns Kinder bastelte Vater Sandalen, die Sohlen schnitt er aus alten Fahrradreifen zurecht. Im Sommer konnten wir das Schuhproblem umgehen, indem wir uns überwiegend barfuss bewegten.

Traumwelten

Schräg gegenüber von unserer Wohnung war das Bornheimer Kloster, in dem zu der Zeit ein Krankenhaus untergebracht war. Ich lernte den etwas jüngeren Sohn des Chefarztes kennen, der jede Menge Märklin-Baukästen besaß und natürlich auch ein eigenes Zimmer hatte. Da ich zu Hause so gut wie kein Spielzeug hatte, war ich auf diese reichhaltige Märklin-Ausstattung ganz versessen und habe jede freie Minute dort verbracht. Leider ist die Familie schon bald weggezogen. In dem Kloster der Cellitinnen befand sich natürlich auch eine Kapelle. Dort habe ich eine allerdings nicht sehr lange Messdiener-Laufbahn absolviert. Die tägliche Messe begann um 6 Uhr in der Frühe, was mir auf Dauer nicht gefallen hat, auch wenn es anschließend ein Butterbrot gab..

Trotz der großen Not hatten wir immer wieder auch schöne Stunden. Es gab die Borromäus-Bibliothek, wo wir uns Bücher nach Herzenslust ausleihen konnten (Karl-May-Romane habe ich dutzendweise verschlungen und war später einmal sehr enttäuscht, als ich erfuhr, dass es sich gar nicht um eigene Erlebnisse des Autors, sondern um Romane handelte, deren Schauplätze er nie betreten hatte) und stundenlang haben wir Radio gehört oder zusammen Lieder gesungen . Im Winter – es gab damals noch richtige Winter – sind wir mit dem Schlitten den Botzdorfer Berg hinuntergerodelt oder über die zugefrorenen Weiher im Burgpark geschlittert – auch ohne Schlittschuhe hat’s Spaß gemacht !

Da fast alle unsere Verwandten aus dem Dürener Raum mittlerweile wieder dorthin zurückgefunden hatten, stand für mich fest, dass auch wir eines Tages wieder nach Düren gehen würden. In dieser Meinung wurde ich nach jedem Besuch dort aufs neue bestärkt. Ich bekam Bücher mit vielen Fotos von prächtigen Dürener Bauwerken in die Hand, an die ich mich noch aus eigener Anschauung erinnern konnte und die meine Wehmut nur noch verstärkten. Zu den Gebäuden gehören auch berühmte Namen der Erbauer oder Besitzer, die mir noch im Ohr sind wie z.B. Schoeller, Schüll, Hoesch und Renker, Firmenimperien, die im Dürener Raum oder wie Hoesch z.B. von dort ausgehend die Industrialisierung ganzer Gegenden betrieben haben. Meine Mutter war bei Renkers im Haushalt beschäftigt gewesen – „in Stellung“ – nannte man das. Tante Sophie und Tante Elly waren bei anderen Familien dieses Kreises, die untereinander verkehrten und teilweise auch mal das Personal gegenseitig ausliehen. Dadurch entstanden auch auf dieser Ebene Bekanntschaften und Freundschaften. Meine Mutter wusste, ebenso wie andere dort beschäftigte Personen, ziemlich genau Bescheid über die Lebensweise dieser hochherrschaftlichen Kreise.

Anfänglich fuhren wir mit der überfüllten Reichsbahn von Bonn über Euskirchen nach Düren – der Bahnhof Kuchenheim hatte es mir besonders angetan. Das Wort Kuchen schon allein weckte immer wieder aufs neue meine Gelüste. Hin und wieder nahmen wir auch die Strecke über Köln nach Düren, die damals noch bei Horrem durch einen Tunnel geführt wurde. Bei der Durchfahrt waren die Abteile nicht beleuchtet und ich war froh, wenn am Ende des Tunnels wieder Licht zu sehen war.

In der Folge bin ich dann des öfteren mit meinem Vater per Rad nach Düren gefahren. Bereits im Alter von knapp 12 Jahren bin ich mehrmals ganz alleine zu Verwandtenbesuchen nach Düren und Krauthausen gefahren. Von Bornheim fuhr ich am Fuße des Vorgebirges entlang bis kurz vor Merten, dann hinauf nach Rösberg (das steilste Stück in Rösberg mit 14 % Steigung habe ich einmal sogar mit meinem alten Damenrad , das keine Gangschaltung hatte, ohne zu schieben bewältigt) hinunter nach Metternich über Weilerswist über die große Ebene nach Düren. Die Strecke war über 40 Kilometer lang. Ich bin dann jeweils am nächsten Tag wieder zurückgefahren und sicherlich sind meine Eltern während meiner Abwesenheit in Sorge gewesen, sie wussten ja nie, ob ich heil oder überhaupt angekommen war – Telefon war für uns zu dieser Zeit nicht verfügbar. Trotzdem war die Angelegenheit nicht im entferntesten so gefährlich wie heute. Nennenswerter KFZ-Verkehr fand noch nicht statt und über verschleppte Kinder oder Sexualdelikte an solchen hat man damals kaum etwas gehört.

Navigator

zu anderen Kriegskind-Geschichten